“天灸”,是非火热灸法中的一种主要方法,它是利用中药中某些有刺激性的药物捣烂调糊,敷贴穴位或患处,使局部皮肤自然充血、潮红或起泡的治疗方法,故又称发泡疗法。

“天灸”疗法对于支气管哮喘、慢性支气管炎、反复上呼吸道感染、反复肺炎、肺气肿、肺心病等肺部疾患、久病阳虚证如五更泄、虚寒胃痛、肾虚腰痛、过敏性鼻炎、虚人感冒等由体虚、免疫功能低下而引起的疾病等情况具有显著的疗效和改善。

跟随季节变化进行“天灸”治疗,特别是在最热的“三伏”天和最冷的“三九”天进行“天灸”疗法,更有显著收效,故而有“三伏天灸”和“三九天灸”的做法。

我院中医科“天灸”疗法自2010年开始以来,深受市民欢迎和好评。应广大市民的要求,我院2012年中医科“天灸”疗法将于7月8日开始接诊,请广大有需要的市民关注(咨询电话:0755-83936112)。

2012年深圳市儿童医院天灸时间表

夏天三伏 冬天三九

伏前加强 7月8日~10日 九前加强 12月12日~14日

初 伏 7月18日~20日 一 九 12月21日~23日

中 伏 7月28日~30日 二 九 12月30日~1月1日

中伏加强 8月7日~9日 三 九 1月8日~10日

末 伏 8月17日~19日 四 九 1月17日~19日

=================================================

附:关于“天灸”的相关链接

一、天灸的历史渊源

1、天灸疗法源远流长,最早记载可追溯到《五十二病方》:“?……以蓟印其颠。”是指用芥子泥敷百会穴使局部红赤治疗?蛇咬伤的方法。

2、《神农本草经》记载:“斑蝥,主恶疮,以其末和醋,涂布于痈疽上,少顷发泡脓出,旋即揭出。”

3、天灸一词最早见于南北朝·宗懔《荆楚岁时记》(公元420-589年):“八月朔日收取摩墨,点太阳穴止头痛,点膏肓穴治痨瘵,谓之天灸。”“八月十四日,民并朱水点头额,名为天灸。”

4、《普济方》记载:“目赤肿痛,红眼起星,生移星草,捶烂如泥,贴内关穴,少顷发泡,揭去。”

5、唐·孙思邈《千金要方》:“用旱莲草椎碎,置手掌上一夫,当两筋中(间使穴)以古文钱压之,系之以故帛,未久即起小泡,谓之天灸,尚能愈症。”

6、清代外治名医吴师机《理瀹骈文》对天灸疗法做了精辟的论述:内服汤药与外贴膏药有“殊途同归”之效,“凡病多从外入,故医有外治法,经文内取外取并列,未尝教人专用内治也”。正可谓“外治之理,即内治之理;外治之药,亦即内治之药;所异者法耳。” “且治在外则无禁制,无窒碍,无牵掣,无沾滞。”外用“膏中用药味,必得通经走络,开窍透骨,拨病外出之品为引。”外用膏贴亦具补益之效,“须知外治者,气血流通即是补,不药补亦可”。

7、据《肘后备急方》记载:“治寒热诸症,临发时,捣大附子下筛,以苦酒和之,涂背上。”

《太平圣惠方》也记载:“治阳黄,面黄,全身俱黄如桔色,宜毛莨草捣烂如泥,缚寸口,俟发泡,挑去黄水,净帛裹护。”

8、清代张璐《张氏医通》最早记录了天灸治疗哮喘:“夏日三伏中,用白芥子涂法,可防止哮喘病复发”,选用白芥子、细辛、甘遂、延胡为药,姜汁调和,白芥子为君药,共奏温肺行气、祛痰平喘之功。

二、天灸方法

白芥子灸

将白芥子研末,醋调为糊膏状,取5~10g敷贴穴位上,用油纸覆盖,胶布固定;或将白芥子末1g,放置于5cm直径的圆形胶布中央,直接敷贴在穴位上,敷灸时间为2~4小时,以局部充血、潮红或皮肤起泡为度。

适用:风寒湿痹痛、肺结核、哮喘、口眼歪斜等病症。

蒜泥灸

将大蒜(以紫皮蒜为优)捣烂如泥,取3~5g涂敷于穴位上,敷灸时间为1~3小时,以局部皮肤发痒、变红起泡为度。

如敷灸涌泉穴可治疗咯血、衄血;敷灸合谷穴可治扁桃体炎;敷灸鱼际穴可治喉痹等。

斑蝥灸

取斑蝥适量研为细末,以醋或甘油调和,敷于穴位上。

主要用于牛皮癣、神经性皮炎、关节疼痛等症。斑蝥有毒,皮肤能少量吸收,经肾脏排泄,肾脏病患者禁用。

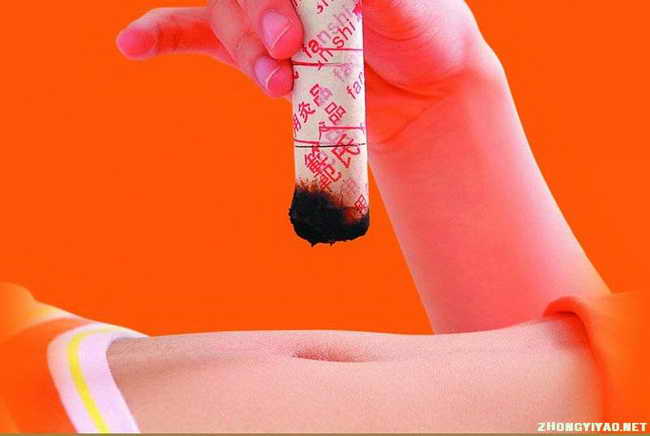

三伏天灸

以经络腧穴理论及中医时间治疗学为基础,选用芳香、辛温之品研末调制,在“三伏天”敷贴以治疗支气管哮喘、过敏性鼻炎、慢性胃肠炎、风湿性关节炎等顽固性疾病。

三伏天灸是目前临床应用最为广泛的一种天灸疗法。

(一)何谓三伏?

三伏指初伏、中伏、末伏三个庚日,按历法规定,夏至后第三个庚日为初伏,第四个庚日为中伏,立秋后第一个庚日为末伏。故伏日必是庚日。

(二)何谓庚日?

庚日是指“天干地支纪日法”中带庚字头的那一天。天干为甲、乙、丙、丁、戊、已、庚、辛、壬、癸,地支为子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戍、亥。每一天都由天干和地支按照顺序进行组合排列而成,如“甲子日”、“庚午日”。这样两个“庚日”之间正好相隔10天。一伏和三伏都是10天,而二伏有时为10天,有时为20天。当夏至到立秋日有4个“庚日”时为10天;而有5个“庚日”时则为20天了。

(三)为何选择三伏庚日?

“伏者,金气伏藏之日。” 三伏之日,肺脏气血通畅,药物易于深达脏腑,是治疗调整肺脏疾患的最好时机。三伏天的初伏是夏至后的第三个庚日,中伏为第四个庚日,末伏为立秋后第一个庚日。五行学说中庚属金,肺亦属金,故肺部疾病在庚日治疗效果最好。加之三伏日,是一年中气温最高、阳气极旺的时候,人体腠理开泄,气血趋于体表。此时进行敷贴治疗最易刺激穴位、激发经气,是温煦阳气、驱散寒邪的最好节气日期。

(四)为何选择三九天进行天灸?

古代歌谣:“一九二九不出手,三九四九冰上走。” 三九天是一年中最冷的时候。人体遇寒则腠理不固密,卫外机能不健全容易患呼吸道疾病。中医《内经》“春夏养阳,秋冬养阴”,“夏病冬治,冬病夏治”。三九天是根据“秋冬养阴,夏病冬治”这道理来贴药治病的,三伏天是根据“春夏养阳,冬病夏治”这个道理来治疗的。两者治疗机制和方法大致相同。

(五)三九天贴药与三伏天贴药冲突吗?

三九天贴药是三伏天贴药的补充,前者是夏病冬治,重在养阴,后者是冬病夏治,重在养阳,阴阳并调,更可提高机体素质,抗病能力。

三、理论依据

天人相应

《灵枢·邪客篇》:“人与天地相应也。”

冬病夏治

一些冬季常发而以阳虚阴寒为主的慢性病,通过伏夏的调养,补益正气,扶正祛邪,以预防冬季复发。

春夏养阳

《素问·四气调神大论》:“圣人春夏养阳,秋冬养阴,以从其根。”

四、作用机理

1、局部组织的刺激作用

2、经络穴位的调衡作用

3、药物本身的药理作用

4、神经系统的调节作用

5、免疫机能的强化作用

(一)局部组织的刺激作用

天灸所采用的药物大都带有较强的刺激性,有使皮肤发泡的作用,可使局部血管扩张,促进血液循环,改善周围组织营养,从而起到清热解毒、消炎退肿的作用。

(二)经络穴位的调衡作用

根据中医脏腑经络相关理论,穴位通过经络与脏腑密切相关,不仅能反映各脏腑生理或病理机能,同时也是治疗五脏六腑疾病的有效刺激点。天灸疗法,刺激和作用于体表腧穴相应的皮部,通过经络的传导和调整,纠正脏腑阴阳的偏盛或偏衰,改善经络气血的运行,对五脏六腑的生理功能和病理状态产生良好的治疗和调整作用,使其趋于平衡,达到消除疾病的目的。

(三)药物本身的药理作用

天灸药物透过特异腧穴的皮肤,其有效成分通过血液循环直达病变部位,发挥其药理效应。更重要的是药物通过经络腧穴吸收、传输、利用的同时,经络腧穴对药物刺激做出较强反应,将药物作用放大,其疗效是经络腧穴与药物两者共同作用的结果,它们之间相互激发、相互协同,作用叠加。

(四)神经系统的调节作用

天灸主要通过药物使作用部位的皮肤上的各种神经末梢进入活动状态,从而改善组织器官的功能活动,达到防病治病的目的。

(五)免疫机能的强化作用

通过神经反射作用,激发机体的调节功能,从而调整和增强人体免疫功能。

作用机理(现代研究)

1、发泡药物的强烈刺激可使局部血管扩张,改善周围的血液供应;同时作用于局部的神经末梢,通过复杂的神经反射机制发挥治疗作用。

2、药物可通过皮肤的吸收到达病灶。

(1)以轻粉蒜泥灸阳溪穴治疗牙痛时发现病人口中出现大蒜味道。

(2)将茵陈蒿汤中12味中药制成乳膏贴在胆囊区不仅可以治疗胆绞痛,且药物进入靶器官的浓度明显高于全身。

3、通过对细胞因子、白细胞、T淋巴细胞等的调节而作用于免疫系统,提高机体的免疫力。

五、天灸的优点

1、作用直接,适应症广。

2、治病防病,升阳扶正。

3、取材方便,价廉药俭。

4、疗效确切,无创无痛。

六、主治疾病

1、支气管哮喘、慢性支气管炎、反复上呼吸道感染、反复肺炎、肺气肿、肺心病等肺部疾患;

2、久病阳虚证如五更泄、虚寒胃痛、肾虚腰痛;

3、过敏性鼻炎、虚人感冒等由体虚、免疫功能低下而引起的疾病。

七、药物的选择

多选用通经走窜、开窍活络之品,如冰片、麝香、丁香、姜、葱、白芥子、细辛、白芷等。

多选用气味俱厚之品,甚至力猛有毒药物 ,如生南星、生半夏、川乌、巴豆、附子等。

有些需用鲜品,如早莲草、透骨草、毛莨等。

可选用血肉有情之品,如羊肉、动物内脏、鳖甲等。

八、注意事项

(一)不适人群:合并严重心脑血管、肝、肾及造血系统等疾病;支气管扩张、活动性肺结核、呼吸系统疾病急性期、发热患者;皮肤对药物特别敏感者;2岁以下患者等不宜贴敷。

(二)贴后护理:贴药处避免挤压,贴药处皮肤有轻度灼热感,痒、针刺、疼痛感觉,属于药物吸收的正常反应;忌贴药时间过长。儿童以半到一个小时为宜。如局部灼热难受,可提前除去;贴药后局部起水泡可涂烫伤膏,如破溃注意消毒防止感染;贴药当日应减少运动、避免出汗,以利于药物吸收。

(三)饮食禁忌:禁食生冷寒凉辛辣之物,忌食海鲜、羊肉等。用温水洗澡,忌入冰室。

|