在深圳市儿童医院骨科病房,有这样一位护士,她以专业为笔,以爱为墨,在孩子们的成长画卷上勾勒出温暖与希望的轨迹。她——就是骨科康复专科护士、护理组长、教育护士刘书艳,一位在儿童骨科护理领域深耕15年的“守护天使”。

专业筑基:在毫米之间守护成长

走进骨科病房,刘书艳的身影总是忙碌而坚定,“儿童不是缩小的成人,他们的骨骼护理需要更精细的考量”。谈及骨科护理的专业性,刘书艳的眼中闪烁着严谨的光芒。“普通骨折患儿术后需每2~4小时评估患肢血运,而合并脑瘫的患儿因感觉障碍可能无法表达疼痛,我们必须通过微妙的肌张力变化或异常哭闹来识别问题。”刘书艳的话语中充满着对专业的执着与敬畏。

“伤筋动骨,其痛彻骨,非言语所能形容。”在疼痛管理上,她在护士长的带领下实施“多模式镇痛”方案:从药物干预到音乐疗法、虚拟现实分散注意力,利用《NRS疼痛评估量表》《Wong-baker疼痛评估量表》让孩子直观表达不适。通过这样的方式让科室患儿疼痛评分准确率提升40%。

人文关怀:给"慢天使"插上一双飞翔的翅膀

对于肢体延长术患儿,护理周期较其他普通骨折往往时间更长,刘书艳深知这不仅仅是一场技术上的较量,更是一场心灵的抚慰之旅。她每日除了监测外固定支架的针道感染迹象,指导家属清洁护理,还会在心理上给予孩子们无尽的鼓励与支持。面对脑瘫合并骨折的患儿,她将康复训练融入日常生活,比如:“喂饭时鼓励孩子用患侧手抓握勺子,既锻炼功能又避免孩子抗拒。”用“无痕康复”的理念让孩子们在不知不觉中恢复功能,避免了抗拒与抵触。

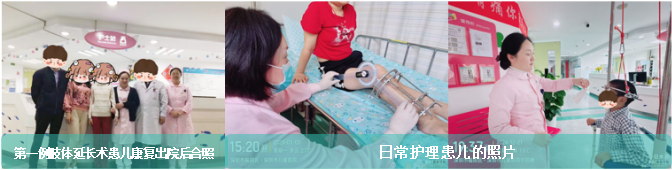

“最难的并非技术,而是让家长理解,康复是场马拉松,不能因短期效果不佳而放弃。”刘书艳的话语中充满了对患儿及家庭的深切关怀。她珍藏着许多康复患儿的照片,将他们的成长视为自己的职业勋章,这些照片背后,是一个个关于坚持与希望的故事。

桥梁使命:从护理门诊到家庭战场

作为拥有出诊资质的骨科护理门诊出诊护士,刘书艳深知出院并非治疗的终点,成功康复才是她追求的目标。她每周二的护理门诊,总是挤满了前来咨询的患儿家长。她耐心地将复杂的护理步骤拆解成“每日任务”,用生动的比喻让家长们瞬间开窍。面对肢体延长术患儿的康复之路,她表示:“这类患儿就像在跑一场特殊的马拉松,我们医护人员和家庭都是陪跑员。患儿早期看似恢复良好,但后期普遍面临关节僵硬、肌肉萎缩和针道感染三大“隐形关卡”。面对康复依从性难题,刘书艳用‘三分治疗七分督促’来形容护理重点。”

“孩子们常常前脚学会训练动作,后脚就偷懒放弃。而家长们的认知差异更让情况复杂——重视的家庭每日“打卡”训练,忽视的家长可能连消毒都敷衍。”她特别提到最棘手的针道感染问题:从轻微的软组织感染到可能引发骨髓炎,防控效果直接取决于家庭护理质量。“我们要做的不仅是技术指导,更要构建持续性的监督支持系统。”刘书艳的话语中透露出对护理工作的深刻理解与追求。她致力于确保医疗链条的每个环节无缝衔接,让康复之路不再遥远。

成长密码:在奔跑中传递火炬

作为一名专科护士的同时她还身兼科室教育护士这一岗位,刘书艳打造了“骨科护理实战营”:通过模拟外固定支架松动、骨筋膜室综合征等场景,让年轻护士在仿真危机中锤炼技能。她坚持“错误分享会”:“只有敢于暴露薄弱环节,团队才能真正进步。”除此之外,她仍保持每年参加国际儿科骨科护理会议的习惯,并将加速康复外科(ERAS)理念本土化。如今,骨科团队将平均住院日缩短2.3天,“每节省一天,孩子就少一分生长发育受影响的风险。”

生命的重量与轻盈

当被问及职业成就感时,刘书艳翻出手机里珍藏的图片,那是第一例肢体延长术患儿完全康复后回骨科感谢医护人员的合照。“看到她出现在我面前的那一刻,我触摸到了护理更多的意义——不是单纯治愈疾病,而是帮助生命突破局限。”刘书艳的话语中透露出对护理事业的深刻感悟与热爱。

在刘书艳的职业生涯中,她用专业与温度编织起一张守护天使的安全网,用严谨的态度对待每一项护理工作,用创新的方法提升护理质量。她认为,真正的护理,是在治愈身体的同时,让希望生根发芽。我们护理的是骨头,温暖的却是整段人生。刘书艳的故事,是深圳市儿童医院中的一抹亮色,更是儿童骨科护理领域的一道温暖风景线。